来源:雷叔写故事

这个小女孩叫黄一一,她很活泼。

听到你叫她的名字,会笑得很甜。

如果轻轻摘下她耳边的这个小机器,她的世界就完全变了。

仿佛有一道无形的屏障,把她和其他人隔开了,一边是欢声笑语,另一边是寂静无声。

一一的听障是天生的。

两岁多时,她还不会说话,家长带去做检查才发现原来是耳朵的问题。

助听器起不了作用,唯一办法就是安装人工耳蜗。

不幸中的万幸是,由于安装及时,没有影响到她学习说话,这让家长很欣慰。

但不是每个听障小孩都有这样的机会。

据不完全统计,中国是世界上听力障碍者最多的国家,目前有接近3000万听力障碍者。其中,每年还有约1‰-3‰的新生儿患有听力障碍。

这些有听力障碍的宝宝,由于在新生儿时期缺乏语言刺激,可能导致他们无法在关键时期建立语言学习的能力,从而出现语言障碍、注意力缺陷、学习困难等问题。

更准确地说,7岁前是儿童语言发育的关键期。

一旦过了7岁,即使植入人工耳蜗,语言恢复的程度也会急剧下降。

可惜的是,人工耳蜗价值不菲。

今年3月3日爱耳日开始,国家推进的人工耳蜗集中采购政策正式落地。一枚人工耳蜗的价格,从单侧20万元左右的费用降到了约5万元左右,但算上手术费用,依旧需要7万元左右。

即便部分地区的医保政策可以提供报销,家庭也还需要支付2万到4万左右。

这还没有计算术后康复训练所需要的费用。

很多困难家庭因为无力承担,只能遗憾错过最好的干预时期。

好在现在还有公益组织能帮上忙。

“爱的分贝”是一家由鲁健、季小军、马洪涛、张琳、张泉灵、郎永淳、陈捷、王娟等三十多位播音员、主持人联合发起的公益组织,已经为救助听力障碍的儿童奔走了十三年。

他们的愿景是希望帮助听障人群融入社会,重获新生。

可是,国内的听障儿童多,救助需求大,善款也消耗得很快,“爱的分贝”想要持续获得善款去帮助更多的人,并不是件容易的事。

起初,他们用的是笨办法。

先从身边的朋友、人脉开始动员,找名人或书法家求来字画,再联系企业家过来搞“慈善拍卖”。有一次,倪萍准备了一副1米多的国画,拍到105万元,都捐给了他们当做善款。

除此之外,他们也会拍卖自己的一些藏品。“爱的分贝”理事长王娟,曾经拍卖了自己收藏的一个唐卡,用来帮一对双胞胎支付康复训练的费用,以及少许生活费。

但这毕竟不是长久之计。

人情需要有来有往的,总是薅熟人的钱包,传播范围实在有限,也不符合公益组织正常的运作规律。

后来是互联网的普及,带来了转机。

尤其是最近几年,“爱的分贝”和互联网上的专业创作者寻求深度合作,让爱心能量实现了几何级别的增长。

平心而论,他们有着传统公益组织的普遍问题。

一是,拥有的传播渠道有限,无法让听障儿童的故事被更多人关注到。

二是,讲故事的方式太单一,不能很好地打动公众。

但专业创作者恰好能够补足短板。

首先,他们对互联网足够了解,知道怎样的内容更容易传播,能够创作出更动人的作品。

另外,他们还有坚实的粉丝基础,能够带来相当可观的筹款转化率。

和花小龙的合作,就是很有代表性的例子。

这条内容,和传统公益故事的讲法,完全不一样。

它没有用任何苦情的、悲情的情绪来做渲染,反而是直接切入到孩子们开心玩耍的画面,让大家都看到他们笑得多么有力量。

当然,它也没有刻意逃避问题。

镜头里,花小龙问了孩子一个问题,“这个(人工耳蜗)对你有影响吗?”孩子非常坦然地说没有,“就像戴眼镜一样。眼睛听(看)不见,就要戴眼镜,耳朵听不见,就要带耳蜗。”

就是这样平常的事情,原本就不需要多余的同情。

所以不用特意强调听障孩子的困境,只需要告知人们,如果每个孩子都能及时得到帮助,那么他们就都可以过得这么快乐,这么幸福,就像从来没有经历过不幸。

我很喜欢这条视频。

因为它足够尊重。创作者没有带着任何怜悯或者高高在上的角度去审视这些孩子,而是很自然地融入到孩子之间,就好像他们是玩了很久的朋友。

更因为它足够真实。面对镜头,孩子们和平时一样正常地画画、做游戏、开心地笑,没有刻意表现出什么,也没有任何引导的痕迹。

这条视频最后获得了144万的点赞,足以证明真实的创作最能打动人心。

说虽然自己能力有限但也希望能够为别人点一盏小小的灯。

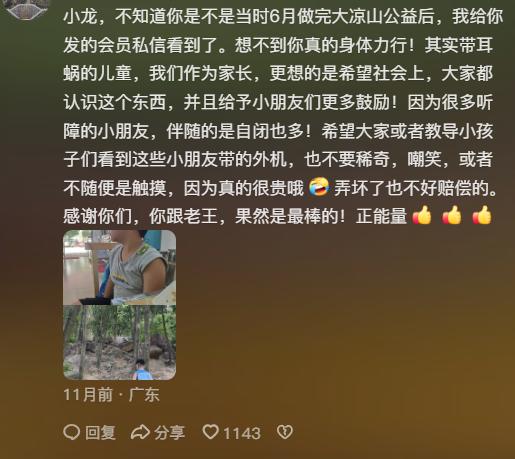

还有听障儿童的家长现身说法,感谢这些愿意发声的人。

这次合作最终筹集到了425万的善款,可以帮助升级了530多个人工耳蜗体外机,也会有几百个家庭因此重获新生,真正实现了“用创作,做好事”。

“用创作,做好事”,这对当下的公益行业而言,是一个很好的示范。

其实大家都知道,现在做公益很难。

一方面,因为种种原因,公益组织面临着复杂的信任危机,导致公众捐赠意愿降低。

另一方面,网络上信息繁杂,常常有居心不良的人利用公众的同情心,故意编撰可怜、卖惨的剧本,以至于人们对悲情、套路的内容有了抵抗力。

除此之外,捐款渠道有限而分散,无法得到及时有效的反馈,也让公众参与感很低。

但现在,破局的关键出现了,那就是发挥“真实的力量”,用真实叩开公众的心,用互联网平台和专业创作者的影响力,帮助更多公益活动实现破圈。

其实这样的故事早就在发生了。

比如早年的“冰桶挑战”,就是因为兼具真实、创新、娱乐等多重属性,并借助互联网名人们的影响力,实现了高效、直观的爆炸式传播。

而现在它开始以更多元化的视角和形式进行呈现。

如今的网络上,已经有越来越多这样的真实创作。

想让大家认识心智障碍青年这个特殊的群体,他们就去到专门的特殊人群服务中心,交一个“只有三分钟记忆”的朋友,让人们看到生活中的他们什么样。

想呈现偏远山区孩子的故事,就直接跨越2000多公里去到大凉山,给孩子们上一节美术课,再听一听他们需要的,聊一聊他们渴望的。

在各大平台上,这些承载着真实力量的公益内容,都得到了很好的反馈。

人们在感动欣慰之余,纷纷行动起来,略尽绵薄之力。

仅仅在字节跳动公益平台上,就有10亿人次参与公益,筹集善款达到了18亿元。

你看,多元化的真实呈现远比干瘪的讲述有力量得多。

但真实公益内容的创作也需要分寸,我们不能一味去渲染悲剧和苦难。

因为过于夸张的内容只会让人觉得不够真实,容易让信任破碎;也因为我们不能以帮助之名,去让当事人反复咀嚼他们的痛苦,带给他们二次伤害。

很多时候,记录人们获得救助后的幸福,比重复苦难更动人。

常常觉得,互联网的伟大之处在于,能够通过无形的力量把更多人连接在一起,能把微小的力量汇聚得无限大,最终变成改变世界的洪流。

这也意味着它对真实性的要求达到了前所未有的高度。

尤其是公益领域极其敏感,一次信息的失真、一个虚假的故事,都可能瞬间击溃捐赠人的信任,甚至引发整个行业的信任崩塌。

甚至,这样的事情也已经发生过了,都无需我们过多追溯。

所以真实,成了公益人最在乎的标尺。

恰好今天是“中华慈善日”,字节跳动公益联合中国慈善联合会、中国电视艺术家协会,携手腾讯公益、微博公益等平台发起了自律倡议。

内容很诚恳,也很务实。

没有过多的限制,只是纯粹地希望所有内容创作者,都能保持初心,将真实视作创作红线,对内容进行严格审核,坚决不信谣不传谣,更不要用网友们的同情心赚钱。

坦白说,这不仅是一份倡议,更是给行业敲了一记警钟。

相信在这样的倡议带动下,在越来越多真实内容的推动下,公益行业也会慢慢赢回公众的更多信任,回归它该有的样子。

不再是刻意制造眼泪和悲剧的流水线,而是构建社会信任的坚实桥梁。

当每个内容创作者、每个公益机构,都能成为真实、纯粹的记录者、守护者,善意就能真正穿透屏幕,抵达那些需要被“听见/看见”的角落。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。