近日

2025年度宝钢教育奖评审结果

正式揭晓

北京科技大学冶金与生态工程学院

2022级博士研究生刘佳奇

荣获宝钢优秀学生特等奖

全国仅授予25名学生!

刘佳奇

刘佳奇,2022级博士研究生,本硕均就读于冶金与生态工程学院,师从张家泉教授与王璞特聘教授,主要研究方向为铁基非晶粉末气水联合雾化技术及高频软磁材料的开发。现共发表论文28篇,其中以学生一作发表SCI/EI检索论文17篇,1篇为ESI高被引论文。申请专利12项,授权10项,有3项已实现专利转化。

入选首届中国科协青年人才培育工程博士生专项计划,曾获国家奖学金、博士生十佳学术之星、瑞尔基金特种奖学金、山西建邦特种奖学金、硕士研究生学业一等奖学金、优秀三好研究生、优秀实践个人及优秀毕业生等奖项荣誉。

一、晨昏不辍,在学习中成长

自17岁踏入北京科技大学以来,他便与冶金专业结下深厚渊源。因选择而热爱,九年间,他始终扎根冶金学院,从本科到博士持续深耕钢铁冶金领域。本科阶段,张家泉老师对炼钢与连铸过程的精彩讲授,为他打开了通往钢铁冶金领域的大门,也由此坚定了未来的学术方向。2019年夏天,他选择保研本校,加入张家泉老师团队。多年来,在老师的指导下,他不断积累理论基础与实践经验,从一名本科新生成长为视野开阔、基础扎实的博士研究生。

在研五年间,他几乎全年坚守一线。服务器中庞大的算例数据、实验仪器上详尽的操作记录,无声见证着他的成长,每一次看似微小的付出都在悄然汇聚成厚重的积累。凭借持之以恒的态度,他在冶金工艺研究及关键技术攻关中取得了一系列实质性进展。

二、上下求索,在科研中奋进

科研之路向来孤独,他却在静默中找到了属于科研者的坚韧与热情。2024年十一假期,当朋友圈被欢声笑语填满时,他在实验室里“攻关克难”,连续多日的调试后,模型终于如期收敛,虽无掌声相随,却胜过所有喧嚣。

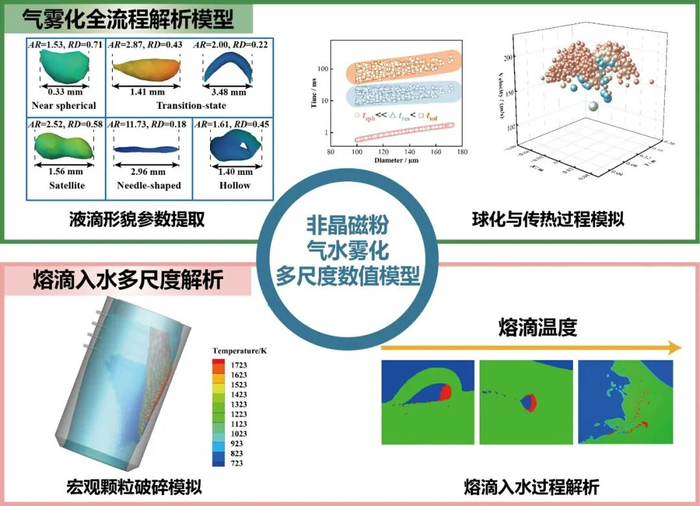

气水雾化工艺作为制备铁基非晶粉末的前沿技术,其过程中的金属熔滴多级破碎、冷却速率与球形度调控等关键环节缺乏系统性研究,导致非晶粉体的性能稳定性难以满足高端电子元件的严苛需求。然而,该过程涉及剧烈的微尺度多相流相互作用,使实验研究成本高昂,难以通过传统手段深入揭示本质。针对上述瓶颈,他创新性构建了涵盖完整雾化流程的多尺度数值模拟体系,揭示了雾化过程中的气液界面动力学行为与熔滴热质传输机制,明确了关键工艺参数与装备结构对于粉末球形度、非晶度与粒径的影响规律,为工艺开发提供了关键理论支撑。目前,团队已与合作企业在国内成功搭建两条高品质铁基非晶粉末雾化产线。

三、知行合一,在实践中淬炼

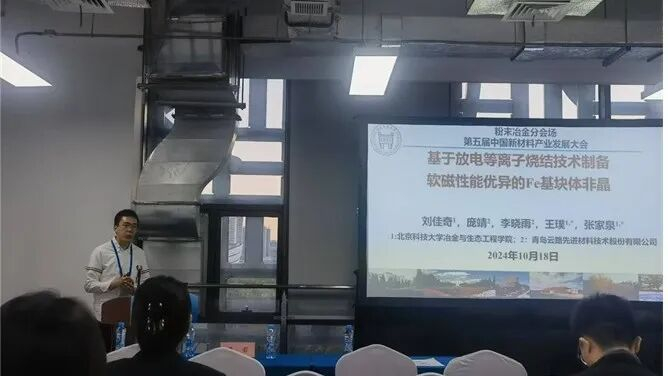

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”他将交流研讨视为成长的助推器,将实践锻炼作为发展的驱动力。多次参与重要学术会议,并在“第五届中国新材料产业发展大会”与“第五届国际有色金属新材料大会”等会议上受邀作专题报告,与领域内专家学者的深入交流让他受益匪浅,极大拓宽了科研视野。同时,他作为《有色金属(中英文)》、《Journal of Non-crystalline Solids》、《Physics of Fluids》、《Ceramics International》与《Journal of Materials Research and Technology-JMR&T》等期刊的独立审稿人,承担多篇论文评审任务,力求以学术严谨推动领域的知识进步。在研期间,他承担了8项科研课题,深入开展多项技术攻关。他曾连续近两个月驻守车间进行工业试验,深入生产现场了解工况细节与行业痛点。这些一线实践经历不仅深化了他对冶金流程的理解,也有效推动了相关科研成果的工程化应用与转化。

在导师的带领下,他积极投身团队科研建设,主动参与多项科研项目与学术竞赛。协助导师指导本科生团队连续两年成功获批国家级SRTP项目,相关成果在多项科技竞赛中斩获奖项。他也悉心指导多名本科生顺利完成毕业设计,助力青年学生的科研启蒙与成长。

九年岁月,光阴如歌

他由衷地感谢

北科的培养,老师的教导

家人的支持,朋友的关怀

更感谢自己一路的坚持

正是因为当初坚定地选择了科研之路

才能够始终

怀揣热爱,踏实前行

未来的人生虽然充满未知

但他会继续向着梦想前进

深耕冶金领域,勇攀科研高峰

努力为建设制造强国贡献力量

来源:北京科技大学